本泽马争议判罚引热议,警长故乡成足坛焦点

在体育世界里,足球场上的争议判罚总是能掀起波澜,而最近一场涉及法国球星卡里姆·本泽马的比赛,再次将“警长的家在哪里”这一隐喻推上风口浪尖,本泽马,这位皇家马德里的传奇前锋,在最近一场关键比赛中,因一次争议性动作逃脱了红牌处罚,引发了全球球迷和媒体的激烈讨论,足球界对“警长”角色的反思——即裁判的公正性与权威性——也成为热议话题,这不仅关乎一场比赛的胜负,更触及了体育精神的本质。

事件发生在2025年欧洲冠军联赛的一场焦点战中,皇家马德里对阵一支强劲的对手,比赛进行到第70分钟,本泽马在一次拼抢中,与对方后卫发生激烈碰撞,回放显示,本泽马的动作带有明显的侵略性,但主裁判仅出示了黄牌,而非许多专家认为应得的红牌,赛后,裁判委员会的解释是“动作虽鲁莽,但未达到恶意伤人的程度”,这一判罚被戏称为“有罪无罚”——即行为有错,却未受应有惩戒,球迷们在社交媒体上炸开了锅,有人调侃道:“警长的家在哪里?难道裁判的眼睛被蒙蔽了?”这句玩笑背后,是对裁判系统透明度的质疑。

“警长的家在哪里”这一说法,源自足球文化中对裁判的昵称,裁判被视为球场上的“警长”,负责维护秩序和公正,但近年来,随着VAR(视频助理裁判)技术的普及,裁判的决策过程变得更加复杂,本泽马的案例中,VAR虽介入审查,却未能改变判罚,这让人不禁追问:警长的权威是否被技术削弱了?还是说,警长本身就在“家”中——即裁判的内心判断中——迷失了方向?分析人士指出,这类事件反映了现代足球的悖论:技术本应提升公平性,却可能因主观解读而加剧争议。

本泽马本人对此保持沉默,但职业生涯中,他已多次卷入类似风波,从早期的场外争议到如今的场内判罚,这位球星似乎总与“有罪无罚”的标签相伴,体育心理学家分析,这可能源于他的比赛风格——极具侵略性却又不失技巧,使得裁判在瞬间决策中容易偏向宽容,这种宽容是否公平?数据统计显示,本泽马在过去五个赛季中,平均每赛季仅收到0.3张红牌,远低于同级别前锋,这或许说明,球星效应在判罚中扮演了隐形角色,警长的“家”有时建在名气而非规则之上。

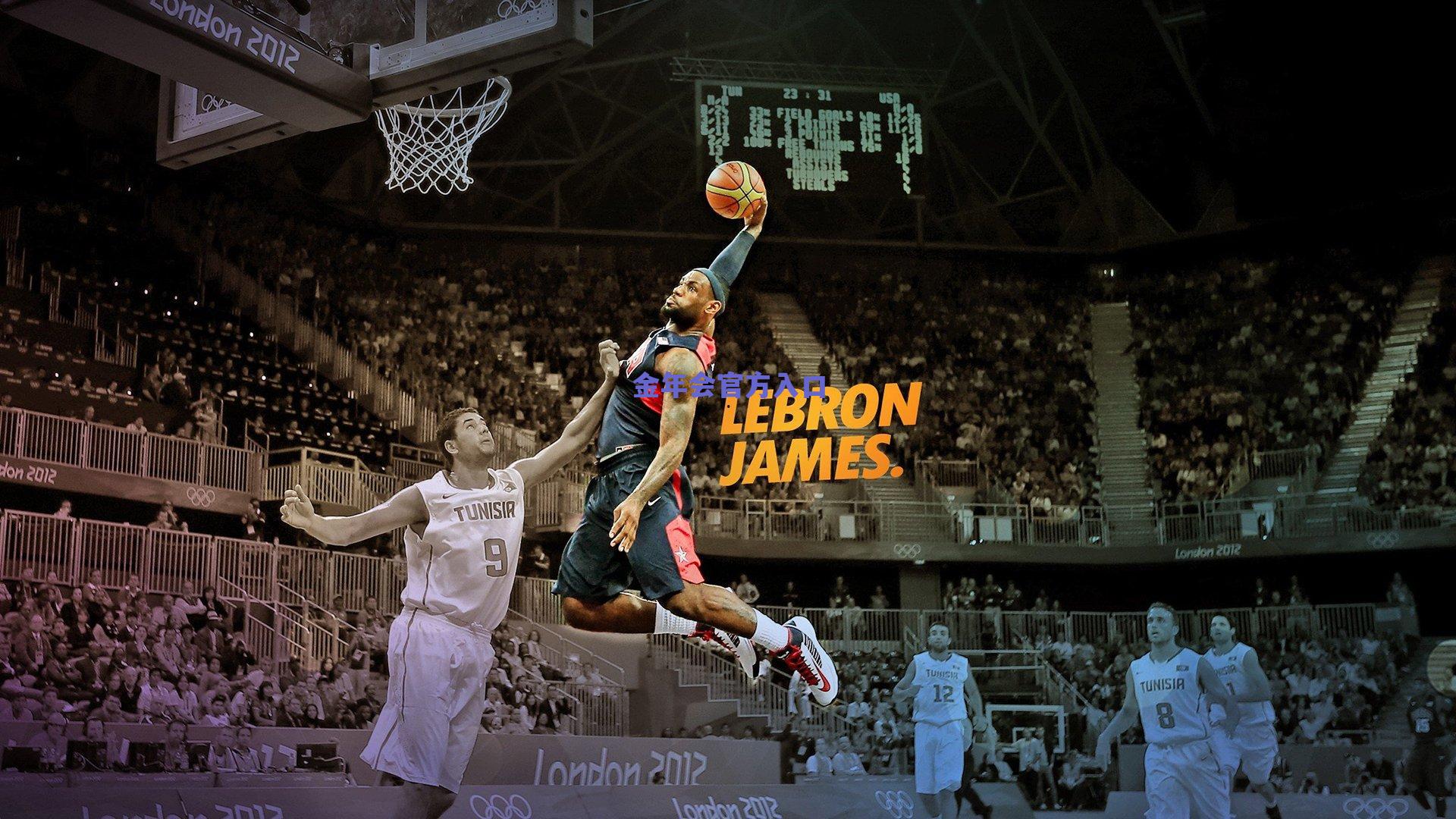

将视角转向更广阔的体育世界,足球并非孤例,类似“有罪无罚”的现象在篮球、网球等领域也屡见不鲜,NBA中超级巨星的“明星哨”,或网球大满贯中对顶尖选手的争议判罚,都揭示了体育公正的系统性挑战,帆船运动中的“帆看世界”理念——强调通过航行视角审视全局——或许能提供启示:体育需要更透明的规则执行,而非依赖个别“警长”的直觉,国际足联已计划在2026年推出AI辅助判罚系统,旨在减少人为误差,但这也引发新问题:技术会否让警长“失业”,还是说,警长的家最终将迁往数字世界?

球迷的反应两极分化,一方认为,本泽马的判罚体现了足球的人性化,保留了一丝不可预测的激情;另一方则谴责这是对规则的亵渎,社交媒体上,“警长的家”成为热门话题,用户创作了大量梗图,调侃裁判的“盲点”,这种公众参与,实际上推动了体育文化的演进——它不再是简单的胜负游戏,而成了社会对话的镜像,正如一位评论员所言:“当警长的家被公开讨论时,体育就在向更民主的方向航行。”

从历史角度看,足球裁判的权威始终在演变,早期比赛甚至无裁判,全靠球员自律;VAR让每帧画面都接受审视,本泽马事件或许只是这一长河中的浪花,但它提醒我们,体育的本质是竞争与公平的平衡,警长的“家”不应是隐秘的堡垒,而应是透明的灯塔,指引着公正的方向。

随着技术发展和球迷觉醒,体育判罚或将迎来革命,但无论如何,本泽马的“有罪无罚”案例已刻入史册,它不仅是足球谈资,更是一面镜子,映照出我们对公正的永恒追求,在帆船航行的广阔视野中,体育世界需继续扬帆,寻找那个让警长安心、让玩家信服的“家”。